В октябре в средних широтах Северного полушария ночь опускается на землю с каждым днем все раньше и раньше. Небо почти все время покрыто облаками, часто проливающимися дождем. Однако и в такую пору иногда бывают погожие дни. Холодный воздух чист и прозрачен, а по ночам небо мерцает тысячами звезд. В такие ночи, если на небе отсутствует Луна, можно, блуждая осенними созвездиями, отыскать множество сокровищ глубокого космоса: галактик, звездных скоплений, планетарных и диффузных туманностей, двойных и кратных звезд. Какие же астрономические события ожидают нас в первой половине октября?

10 октября около 4h произойдет соединение Луны и Меркурия. Угловое расстояние между ними составит около 5° (с территории Украины это явление не наблюдается). В тот же день ближе к вечеру наш естественный спутник пройдет в 10° севернее Венеры, что в наших широтах тоже наблюдать будет практически невозможно.

11 октября вскоре после полуночи по киевскому времени произойдет соединение Луны с Юпитером. Перед их заходом для украинских наблюдателей видимое расстояние между светилами составит примерно 5°.

14 октября состоится соединение Меркурия с Венерой, недоступное для наблюдений в Украине (планеты опустятся за горизонт почти сразу после Солнца).

15 октября перед рассветом можно будет увидеть тесное соединение Луны и Сатурна — они окажутся менее чем в 2° друг от друга.

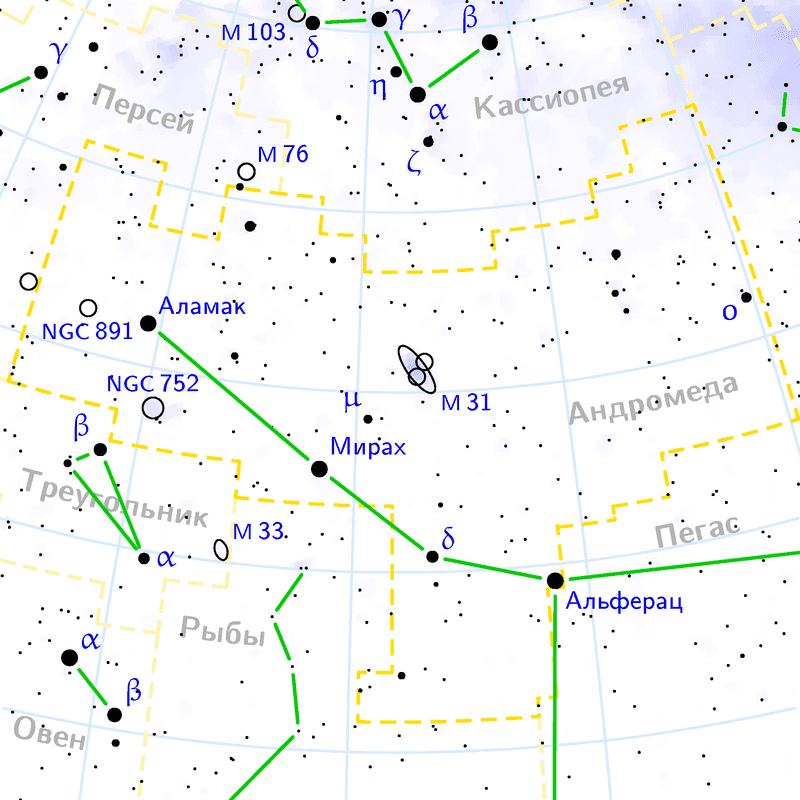

В первой половине ночи вблизи зенита находится цепочка звезд почти одинакового блеска, образующих созвездие Андромеды (оно содержит сотню 100 звезд, видимых невооруженным глазом, три из них — α, β, δ — имеют вторую звездную величину). Несмотря на то, что это созвездие достаточно велико, оно содержит не так уж много примечательных объектов дальнего космоса.

Взоры всех любителей астрономии неизменно привлекает Туманность Андромеды, известная с глубокой древности. Общеизвестное ее описание дал арабский ученый Ас-Суфи (903-986) еще в 964 г. Европейские историки приписали открытие туманности немецкому астроному Симону Марию, который наблюдал ее в 1612 г. с помощью телескопа. Это самая крупная галактика Местной группы — по некоторым оценкам, она содержит порядка триллиона звезд. Наш Млечный Путь занимает второе место, он в 4-5 раз меньше Туманности Андромеды.

Поиски M31 (3,4m) не составляют большого труда. Достаточно лишь найти звезду ν (ню) Андромеды — и галактика тоже окажется в поле зрения астрономического инструмента, особенно если он имеет большое поле зрения. В хорошую ночь в мощный телескоп она прослеживается до 3° в длину, а на фотографиях имеет размеры до 4°.

Как и Млечный Путь, M31 тоже имеет спутники — эллиптические галактики M32 и M110. Первая из них (ее блеск оценивается в 8,lm) представляет собой карликовую звездную систему. Своим притяжением она искажает структуру близлежащего спирального рукава Туманности Андромеды. Поверхностная яркость M32 достаточно высока, поэтому ее без труда можно увидеть в телескопы диаметром более 60 мм как «размытую» звездочку недалеко от яркого центра M31. В 150-миллиметровый рефлектор отчетливо видны почти круглая форма галактики и почти звездообразное ядро.

Такой же суммарный блеск (чуть меньше 8m) имеет карликовая галактика M110, также гравитационно связанная со своей более крупной соседкой. По классификации Хаббла она относится к классу Е5 (Е6).

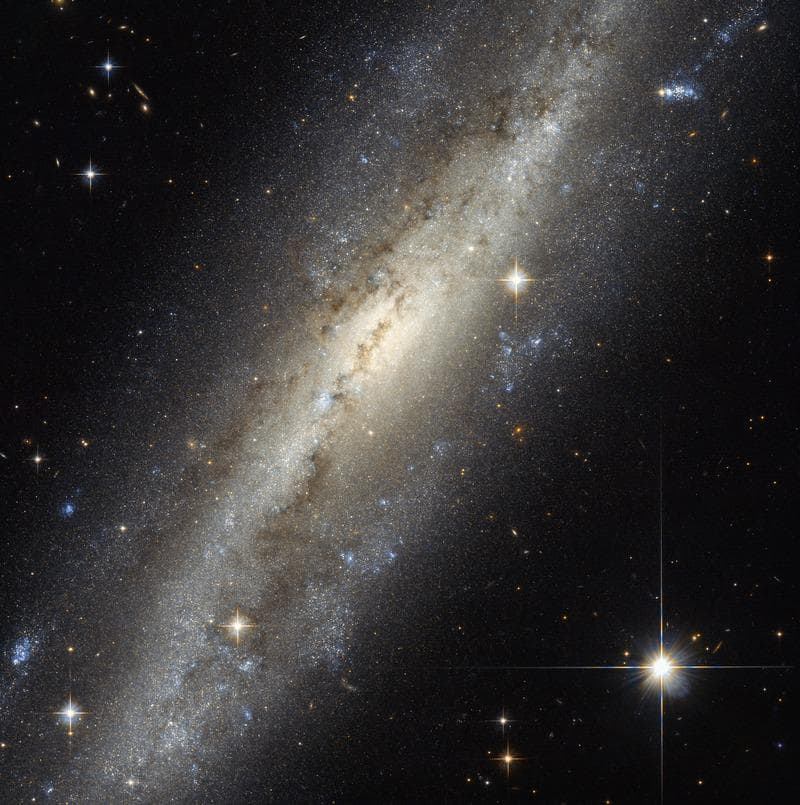

В 3,3° к востоку от звезды γ Андромеды находится еще один объект далекого космоса — галактика NGC 891 (10m), видимая с ребра. Однако из-за малой поверхностной яркости искать ее лучше с использованием телескопа диаметром не менее 100 мм на темном незасвеченном небе. Характерная особенность этой системы — широкая полоса темной материи, протянувшаяся в ее экваториальной плоскости. Визуально эта полоса заметна только в инструменты с апертурой не менее 200 мм при увеличениях более 100 крат.

Звезда γ Андромеды позволит также отыскать рассеянное скопление NGC 752 (5,7m), содержащее не менее 90 звезд блеском от 8,5m. Оно расположено сравнительно близко к Солнцу и занимает значительную площадь на небе. В 150-миллиметровый телескоп в нем можно насчитать 50-60 звезд до 12-й величины без заметной концентрации к центру.

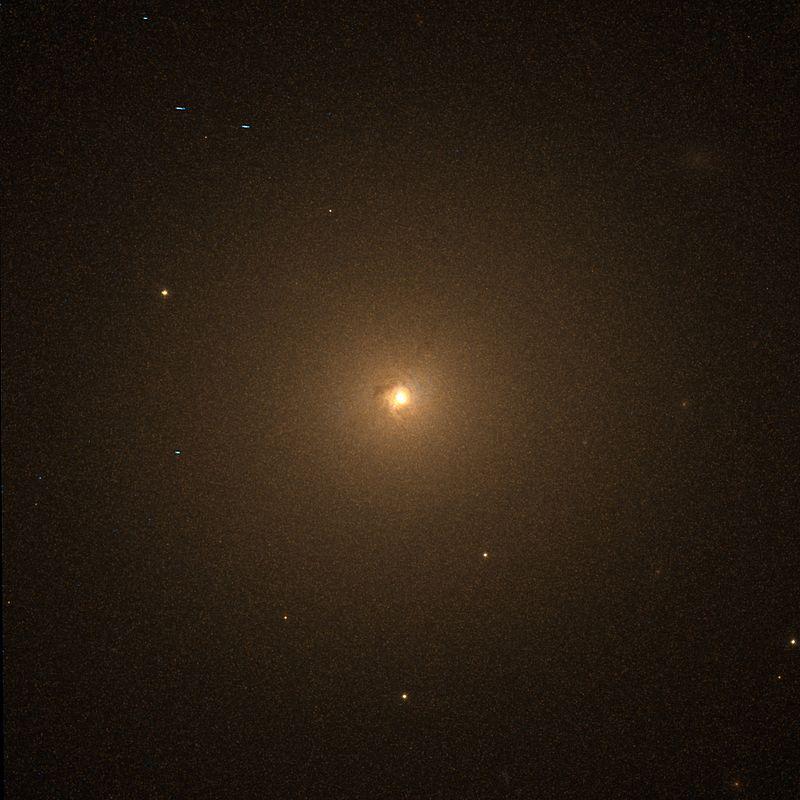

Заметно сложнее увидеть галактику NGC 404 (10m), расположенную возле звезды Мирак — β Андромеды (поэтому она получила неофициальное название «Призрак Мирака»). Чтобы выделить ее из яркого околозвездного ореола, необходим инструмент с объективом не менее 130 мм. В 250-миллиметровый рефлектор она выглядит как округлое пятнышко света 4′ в диаметре с более яркой сердцевиной.

В созвездии Андромеды расположена только одна яркая планетарная туманность NGC 7662 (8,3m; 32×28″), входящая в десятку самых ярких подобных объектов земного неба. Она достаточно известна и даже имеет собственное название — «Голубой снежок». Ее несложно обнаружить уже с помощью небольшого 60-миллиметрового рефрактора, при увеличениях до 30 крат она выглядит бирюзовой звездочкой. Искать ее лучше всего, «отталкиваясь» от звезды ι (йота) Андромеды. Затем нужно перевести искатель на звезду 13 Андромеды, расположенную в 2° западнее, в 26′ к юго-западу от которой находится искомый объект. Если телескоп имеет малое поле зрения, лучше воспользоваться поисковой картой, где в качестве «последней остановки» удобнее взять звезду TYC 3238-1161-1 (8,3m), находящуюся всего в 8,5′ восточнее NGC 7662.

В 250-миллиметровый рефлектор при увеличении 150× туманность видна как «рыхлый» шарик синеватого цвета с более темным центром. Она действительно напоминает снежок, зависший на фоне черноты космоса. Если смотреть боковым зрением, NGC 7662 утрачивает объем и насыщенность цвета (превращаясь в плоский зеленоватый диск), зато выглядит крупнее и ярче. В местностях, лежащих севернее 48-й широты, она является незаходящим объектом. В 1,8° юго-западнее видна тонкая полоска света — спиральная галактика NGC 7640 (11m).

В северо-западной части созвездия находится цепочка из трех звезд, имеющих обозначения 3, 7 и 8 Андромеды. Последняя из них служит удобным ориентиром для поиска рассеянного скопления NGC 7686 (5,6m; 15′). В 150-миллиметровый телескоп здесь можно заметить дюжину звезд 7-12m, в центре скопления выделяется относительно яркая оранжевая звезда шестой величины.

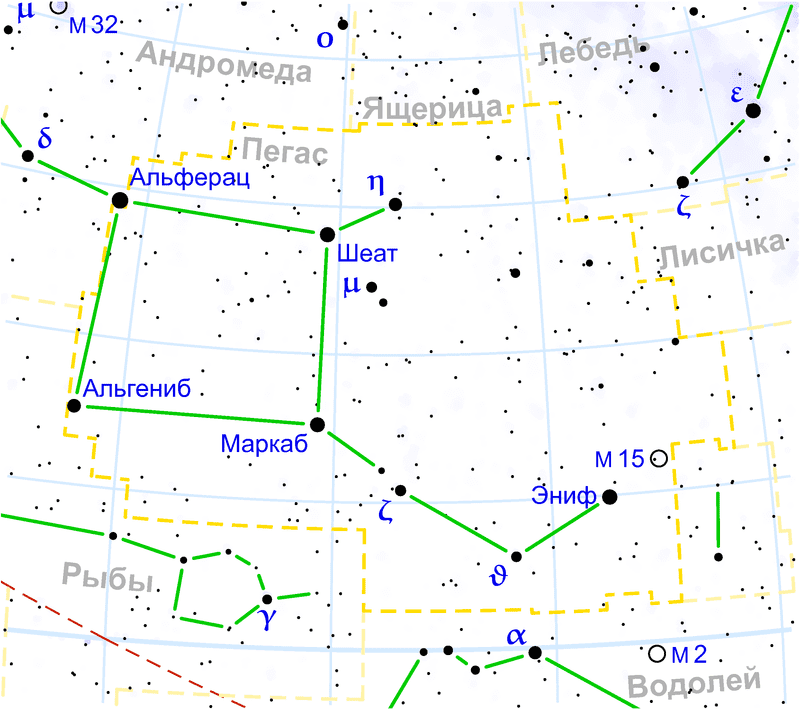

С юго-запада к Андромеде примыкает обширное созвездие Пегаса. Они образуют большой «небесный ковш», примерно вдвое превышающий по площади знаменитый ковш Большой Медведицы.

Главной достопримечательностью Пегаса является яркое шаровое скопление M15 (6,3m). По степени концентрации звезд к центру его относят к IV классу. Его линейный диаметр составляет не менее 120 световых лет, на небе мы видим его под углом 13′. Это один из самых ярких представителей шаровых скоплений на осеннем небе. В отсутствие Луны и искусственной засветки при хорошем зрении его нетрудно увидеть невооруженным глазом как туманную звездочку на продолжении отрезка прямой, проходящей через звезды ε и τ Пегаса. Впрочем, тут возможны ошибки: рядом со скоплением находится примерно равная ему по яркости одиночная близлежащая звезда. M15 хорошо видно в полевой бинокль, хотя его диффузная природа не сразу различима. Суммарная яркость сотен тысяч звезд, входящих в состав скопления, в 360 тыс. раз превышает яркость Солнца. Повышенная плотность светил в его центре связана с наличием там черной дыры промежуточной массы (порядка нескольких тысяч солнечных масс).

Внешние части скопления (содержащие звезды от 12,5m) разрешаются уже в 150-миллиметровый инструмент, но разделить на отдельные светила его центр не могут даже крупнейшие наземные телескопы. Четкие изображения ядра M15 были получены орбитальной обсерваторией Hubble в 2000 г. Снимок охватывает область диаметром 1,6 светового года, внутри которой находятся десятки тысяч звезд (их плотность там в 100 тыс. раз больше, чем в окрестностях Солнца).

Почти точно в центре скопления располагается крошечная (звездообразная) планетарная туманность PK 66-27.1. Ее можно обнаружить при помощи узкополосного интерференционного фильтра OIII, поскольку большая часть излучения этого объекта приходиться на зеленую линию дважды ионизированного кислорода. Фильтр «отсекает» основную часть света звезд и выделяет туманность на их фоне. Это одна из четырех планетарных туманностей в шаровых скоплениях, открытых к настоящему времени.

M15 содержит довольно большое количество переменных звезд, 112 из которых находятся в ядре. В скоплении было найдено, по меньшей мере, 9 пульсаров (включая одну возможную систему двойного пульсара).

По обширным пространствам Пегаса рассыпано множество галактик, но лишь два десятка из них имеют блеск выше 12-й звездной величины. Самой яркой и крупной из них является NGC 7331 (9,4m). Ее можно обнаружить в 80-миллиметровый телескоп в 4,5° к северу желтой звезды 3-й величины Матар — η (эта) Пегаса.

В инструменты диаметром 150 мм галактика видна как туманное пятно овальной формы, в центре которого заметно дискообразное ядро. После адаптации глаза можно заметить, что внешние части туманного свечения имеют клочковатую структуру. В телескопы с апертурой более 350 мм края спиральных ветвей видны уже вполне отчетливо. С их помощью можно заметить и темную полосу, отделяющую западный спиральный рукав от ядра, а также несколько близлежащих слабых галактик.

Всего в полуградусе к юго-западу от NGC 7331 находится компактная группа галактик, называемая «Квинтет Стефана». Она состоит из пяти взаимодействующих систем: NGC 7317, 7318 (А+В), 7319 и 7320. Их блеск соответственно равен 13,6m, 12,8m, 13,1m и 12,6m. Здесь желательно использовать телескоп с диаметром объектива более 250 мм. Группа красиво смотрится на фотографиях, когда становятся видны во всей красе причудливые формы взаимодействующих галактик. Одна из них «падает» на другую со скоростью миллионы километров в час, образуя огромную межгалактическую ударную волну.

При столкновении двух галактик NGC 7318B и NGC 7318A образовались обширные облака молекулярного водорода — здесь наблюдается один из самых «продуктивных» его источников из когда-либо замеченных. Данное явление было обнаружено международной командой ученых из Института ядерной физики Общества Макса Планка в Гейдельберге. Изучение этого явления может помочь нам составить представление о том, что происходило на ранних этапах образования Вселенной, примерно 10 млрд лет назад.

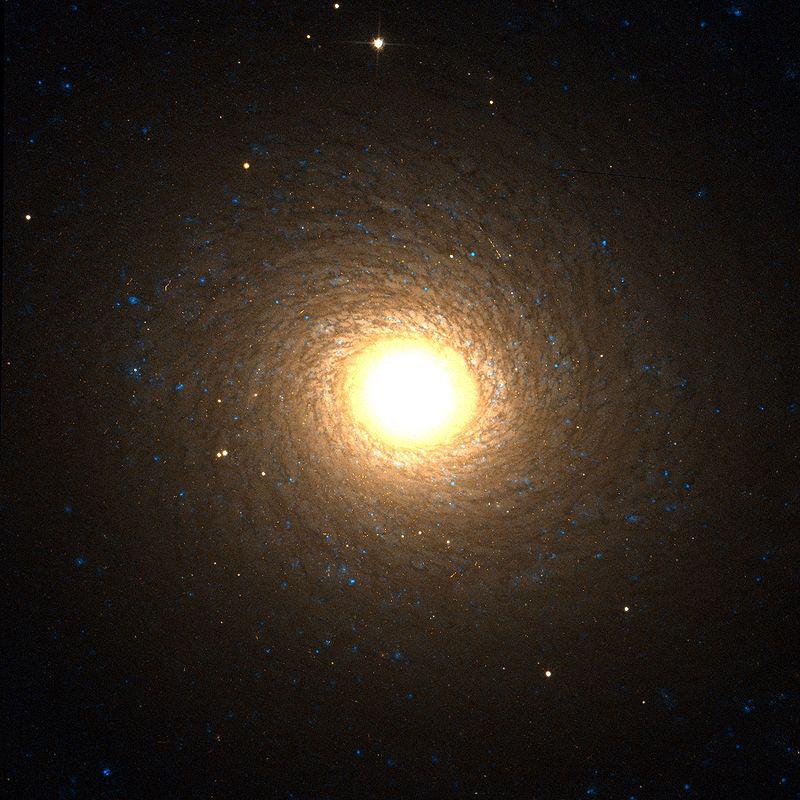

В северо-восточной части Пегаса находится звезда 4-й величины, обозначаемая буквой π (пи), которая поможет нам отыскать относительно яркую галактику NGC 7217 (10,2m). Наведя телескоп на звезду, «опустимся» на 1,8° к югу и повернем телескоп на 0,4° к западу. В 80-миллиметровые инструменты здесь видно диффузное пятно диаметром 3-4′ с заметным повышением яркости к центру. Всего в нескольких угловых минутах к юго-востоку от галактики светит слабая звезда 10,7m. Более крупные телескопы покажут звездообразное ядро блеском ~12m и на пределе — спиральные ветви этой системы, видимой почти «плашмя». При дальнейшем росте апертуры и увеличения она становиться более похожей на далекие звездные скопления, причиной чего, вероятно, служит своеобразная зернистая структура ее периферийных областей.

В следующей статье вы узнаете о других интересных объектах и событиях октябрьского неба.