Летающие тарелки давно стали частью популярной культуры и объектом научных дискуссий. Могут ли аппараты в форме диска, известные из сообщений об НЛО, стать реальностью современной авиации? На первый взгляд, идея «летающей тарелки» интригует: диск имеет симметричную форму и потенциально может взлетать вертикально, быстро маневрировать и даже переходить к горизонтальному полету. «Летающие тарелки вскоре могут стать больше фактом, чем научной фантастикой», — писало авторитетное издание Pshy.org еще в 2008 году.

С этой статьи мы начинаем серию «Как создать НЛО». Здесь рассмотрим, насколько научно обоснованной является концепция дискообразных летательных аппаратов. Мы проведем исторический обзор ранних попыток создать такие аппараты, проанализируем современные разработки, рассмотрим ключевые события и попробуем отделить факты от мифов.

Обзор исторических попыток

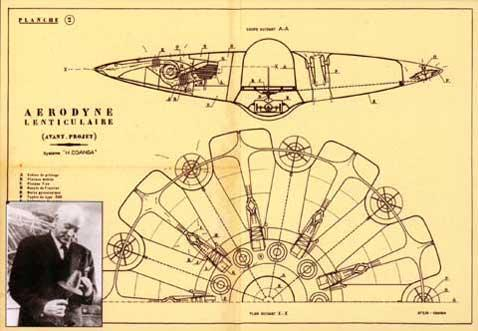

Идея летательных аппаратов в форме диска зародилась задолго до появления первых сообщений об НЛО. Еще в 1930-х годах румынский инженер Анри Коанда, известный открытием эффекта Коанда, экспериментировал с концепцией lenticular aerodyne — самолета с дискообразным корпусом. В годы Второй мировой войны в Германии также велись работы над необычными летательными аппаратами, но на испытаниях они так и не сумели подняться в воздух.

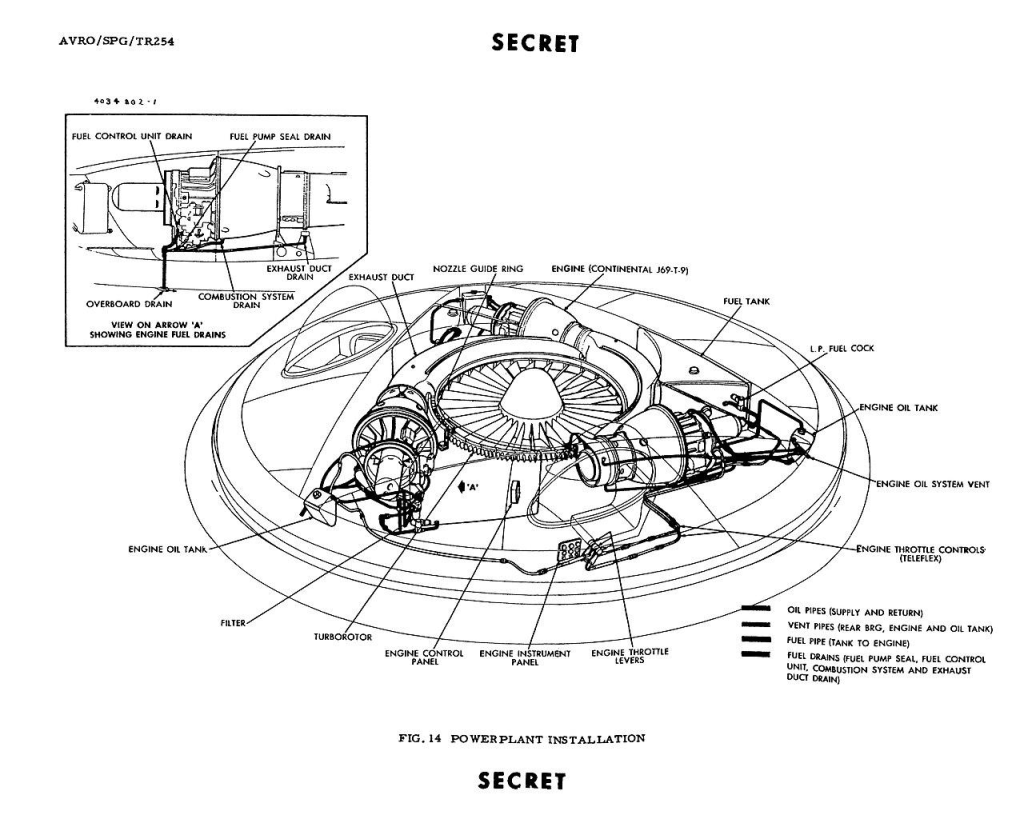

В послевоенные годы идею дискообразных аппаратов подхватили в Северной Америке. Компания Avro Canada в сотрудничестве с ВВС США разрабатывала секретный проект VZ-9 Avrocar — дискообразный летательный аппарат вертикального взлета и приземления (VTOL). Avrocar имел диаметр около 5,5 м и оснащался центральным турбовентиляторным двигателем. Конструкторы стремились использовать эффект Коанда — струя газов от турбины устремлялась к периферии диска и изгибалась вниз вдоль его обода, создавая под собой кольцевую «воздушную подушку» для подъема. На малых высотах аппарат должен был буквально висеть на этой воздушной подушке, как на «воздушном скеге» (air skeg), а при разгоне — переходить к горизонтальному полету, где весь диск работал бы как крыло.

В ноябре 1959 года Avrocar впервые поднялся над землей, но впоследствии выяснилось, что аппарат страдает серьезными проблемами устойчивости и тяги. За пределами режима висения на малой высоте (эффекта воздушной подушки) его начинало сильно шатать; явление получило название «эффект опрокинутой тарелки», когда диск неконтролируемо раскачивался, словно вращающаяся на ребре монета. Испытания показали: стоило Avrocar подняться всего на несколько футов, как воздушная подушка теряла устойчивость. Летательный аппарат так и не достиг высоких скоростей или стабильного полета. Несмотря на ряд технических решений (в частности, добавление гироскопической стабилизации вентилятора и попытки оснастить диск небольшими килями), проблему полностью не решили. В 1961 году программа Avrocar была закрыта. Итак, исторические попытки создать пилотируемые «летающие тарелки» в США и Германии либо не выходили за пределы прототипов, либо завершались неудачей. Однако они дали инженерам ценный опыт и понимание трудностей, связанных с такой конфигурацией.

Современные разработки

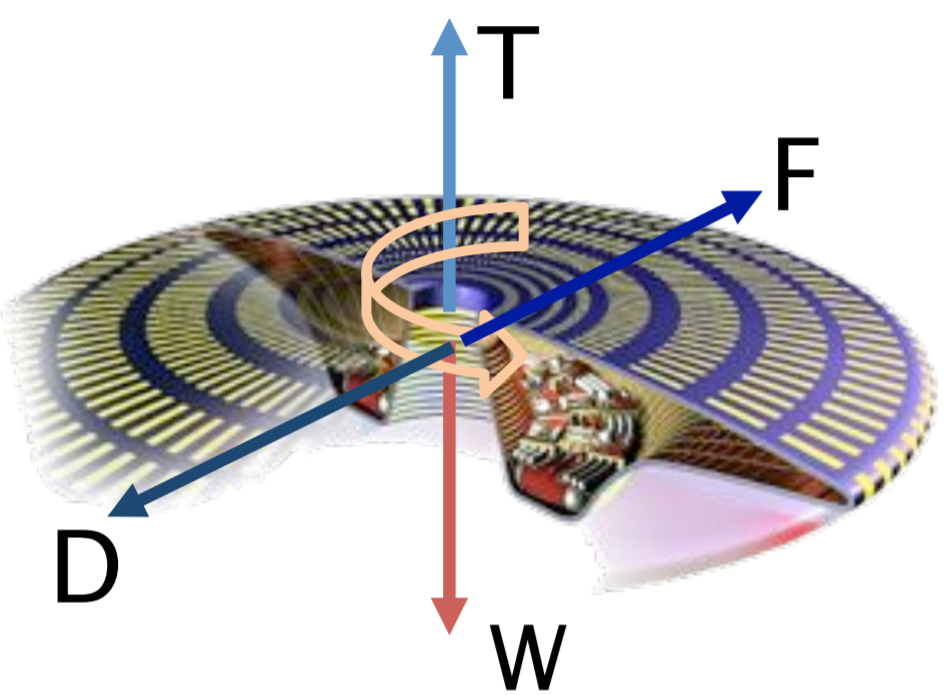

Несмотря на неудачи прошлого, интерес к дискообразным аппаратам не исчез. Сегодня инженеры, опираясь на новые технологии, возвращаются к концепции «летающей тарелки». Один из самых известных современных проектов принадлежит профессору Университета Флориды Субрати Рою. В 2006 году он предложил концепцию так называемого Wingless Electromagnetic Air Vehicle (WEAV) — бескрылого электромагнитного летательного аппарата дискообразной формы. Аппарат Роя, диаметром всего ~15 см, способен самостоятельно создавать подъемную силу, зависать и двигаться без каких-либо движущихся частей. Эта «мини-летающая тарелка» приводится в действие не традиционными пропеллерами или реактивной тягой, а с помощью плазмы. Поверхность диска покрывается массивом крошечных электродов, которые под высоким напряжением (десятки киловольт) ионизируют окружающий воздух. Возникает ионный ветер — струя заряженного воздуха, ускоряемая электрическим полем (принцип электрогидродинамики). Эти потоки «накачивают» воздух вокруг аппарата, создавая циркуляцию: воздух засасывается сверху и выбрасывается горизонтально и вниз по краям диска.

На схеме стрелками обозначены основные векторные силы:

- W (Weight) — вес аппарата, направленный вниз.

- T (Thrust) — тяга, направленная вертикально вверх.

- F (Forward Force) — сила, направленная вперед (для поступательного движения).

- D (Drag) — сила сопротивления, которая обычно действует противоположно направлению движения.

- Бежевая «спираль» в центре указывает на циркуляцию заряженных частиц или магнитное поле внутри.

За счет такого струйного обтекания диск получает подъемную силу и может левитировать. Закрученные плазменным приводом потоки воздуха одновременно генерируют тягу, подъем и стабилизируют аппарат против порывов ветра. Важно, что WEAV Роя не имеет никаких механических рулей или пропеллеров — все функции управления выполняет электроника, изменяя режим работы групп электродов. Такая активная аэродинамика позволяет очень быстро реагировать на изменение потоков и удерживать стабильность. Проект профессора Роя привлек внимание ВВС США и NASA. Хотя пока демонстрационный образец имеет небольшой размер (15 см) и может поднимать только собственный вес на несколько сантиметров, расчеты показывают возможность масштабирования технологии. В будущем такие плазменные «тарелки» теоретически можно сделать больше и мощнее, превратив их в бесшумные разведывательные дроны, а возможно, и в пилотируемые аппараты.

Еще один интересный современный эксперимент — румынский проект ADIFO (All-Directional Flying Object), представленный инженерами Разваном Сабие и Йосифом Тепосу в 2019 году. ADIFO — это беспилотный дискообразный аппарат ~1,2 м в диаметре, который способен выполнять вертикальный взлет/посадку и плавно переходить к горизонтальному полету. Инженеры объясняют, что выбрали форму диска не из-за «моды на НЛО», а руководствуясь биомимикрией* – профиль ADIFO напоминает сечение туловища дельфина, оптимизированное для обтекания. Аппарат оснащен четырьмя горизонтально установленными канальными вентиляторами (как у квадрокоптера) для режима зависания и малой скорости. Для горизонтального полета на борту есть два реактивных двигателя с толкающими соплами, размещенными позади диска. Эти двигатели могут отклонять вектор тяги, что обеспечивает высокую маневренность. Кроме того, по бокам диска установлены небольшие сопла для быстрых боковых перемещений и поворотов вокруг оси. Такая комбинация систем позволяет ADIFO двигаться в любом направлении и быстро менять режим полета.

*Биомимикрия — прикладная наука о применении идеи из природы для создания технологий, материалов или дизайна. Например, липучки Velcro придумали, наблюдая за репейниками.

Создатели ADIFO утверждают, что их диск в полном масштабе сможет реализовать новую парадигму полета. По расчетам Сабие, форма диска имеет естественные преимущества на сверхзвуковых скоростях: «Unusual shape is ‘natural born’ for supersonic flight», — говорит он. По его мнению, обтекаемый дискообразный корпус потенциально уменьшает ударные волны* и, соответственно, может избежать громкого звукового удара при прохождении звукового барьера. ADIFO, по описанию, сможет выполнять резкие маневры — внезапные боковые рывки, мгновенные развороты — и при этом плавно переходить от дозвукового к сверхзвуковому полету. Пока что все эти утверждения базируются на результатах численного моделирования и испытаний уменьшенной модели, но если проект разовьется, он может воплотить многие идеи, о которых раньше только мечтали разработчики «летающих тарелок».

*Ударные волны в аэродинамике — это резкие изменения давления, температуры и плотности воздуха, которые возникают, когда объект движется быстрее скорости звука.

Кроме проектов Роя и ADIFO, в мире появляются и другие разработки дискообразных БПЛА. Например, американский стартап ZEVA Aero создает одноместный электрический аппарат ZEVA Zero — дискообразный eVTOL (самолет с электрическим вертикальным взлетом и посадкой), который взлетает вертикально как тарелка, а в полете ложится боком и летит как крыло, развивая скорость до ~257 км/ч.

Различные любители и исследователи также экспериментируют с кольцевыми крыльями (annular wings) и круглыми БПЛА типа Geobat. Поэтому можно сказать, что мы живем во время, когда концепция «летающей тарелки» переживает второе рождение — уже на основе новейших технологий и материалов.

Анализируя историю, мы видим, что все попытки создания дискообразных летательных аппаратов наталкивались на серьезные трудности. Несмотря на смелые идеи и инновационные подходы, ни один из проектов пока не достиг успеха: из-за проблем стабильности, управляемости и аэродинамики. Но почему именно тарелкообразная форма оказалась настолько сложной для реализации? Есть ли у нее фундаментальные недостатки, которые не позволяют летать эффективно? Чтобы разобраться в этом, следует углубиться в аэродинамические аспекты этой формы.

Читайте об этом в следующей части.