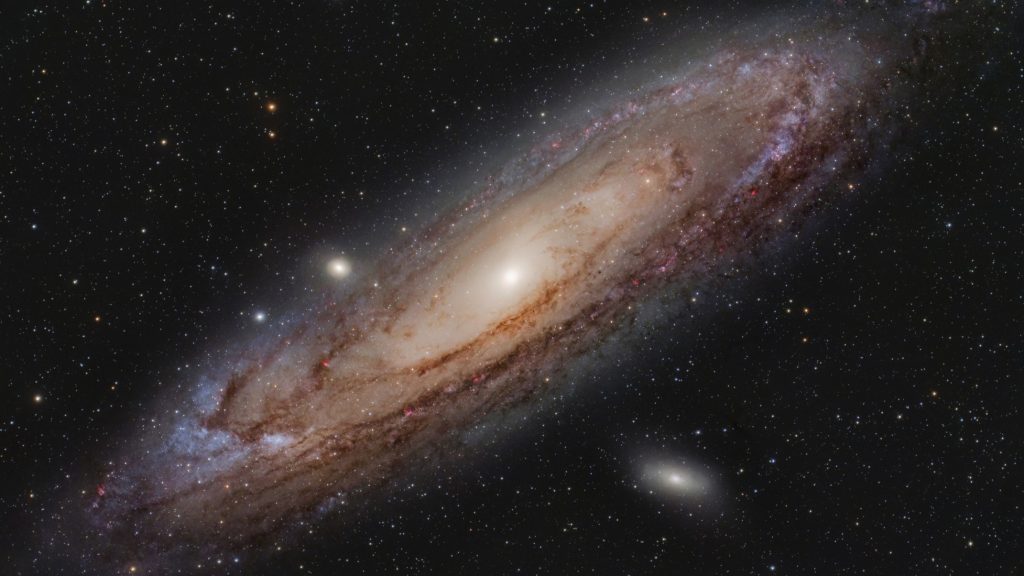

Является ли Млечный Путь единственным, существующим во Вселенной? Или на самом деле она простирается далеко за его пределы? Сейчас мы уверены в правильности второго ответа. Однако впервые это было доказано 100 лет назад, когда астроном Эдвин Хаббл прочитал на собрании Американского астрономического общества доклад о расстоянии до Туманности Андромеды.

Доклад, прочитанный 1 января

1 января — день, когда все празднуют начало Нового года, мало кто думает о скучной работе и кажется, что никому не придет в голову устраивать какие-то заседания. Однако именно 1 января сто лет назад состоялось заседание Американского астрономического общества, на котором не очень известный тогда ученый Эдвин Хаббл рассказал, как он измерил расстояние до Туманности Андромеды.

По описанию может показаться, что было это что-то неинтересное, но на самом деле именно тогда человечество окончательно убедилось, что Вселенная гораздо больше, чем кажется, и начала утверждаться современная картина мира, в которой космос наполняют сотни миллиардов галактик.

Именно исследование Хаббла показало, что Вселенная не ограничивается одним только Млечным Путем. Но для того, чтобы понять, насколько важным был тот доклад, который Хаббл прочитал 1 января 1925 года, надо знать, как менялись представления о космосе в течение последних веков.

От Солнечной системы — до Галактики

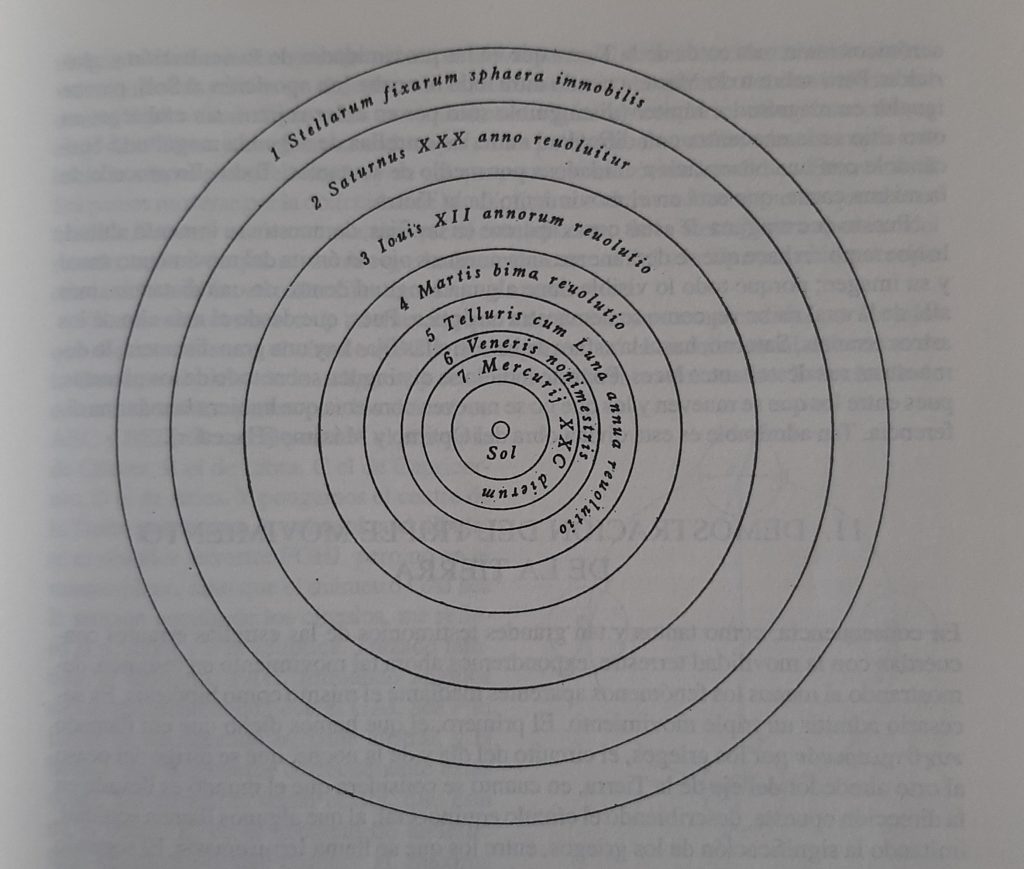

Еще шесть веков назад в воображении большинства астрономов Вселенная была чрезвычайно мала, если мерить ее современными мерками. В центре ее находилась Земля, вокруг нее вращались планеты, Луна и Солнце, а за ними была сфера, на которой висели неподвижные звезды.

Когда Николай Коперник в первой половине XVI века доказал, что в центре всего находится не Земля, а Солнце, то при всей важности этого открытия, по сути, мало что изменилось, потому что Вселенная так и осталась ограниченной Солнечной системой.

Настоящая революция в представлениях о ней незаметно происходила уже в XVIІІ веке. В 1718 году английский астроном Эдмунд Галлей придирчиво изучил астрономические записи за несколько веков и показал, что звезды на самом деле не являются неподвижными, а в последующие десятилетия ученые установили, что они могут иметь разную светимость и находиться на разном расстоянии от нас.

На первый взгляд, казалось, что ученые выбросили человечество из стабильной и понятной Вселенной, у которой центром было Солнце, в полный хаос с кучей непонятных объектов, и Солнце было лишь одним из них.

Однако и в этом гигантском хаосе достаточно быстро нашли закономерность. Еще в 1616 году Галилео Галилей доказал, что светлая полоса Млечного Пути является скоплением очень мелких звезд. Да и дальнейшие наблюдения показывали, что количество светил увеличивается вблизи от нее.

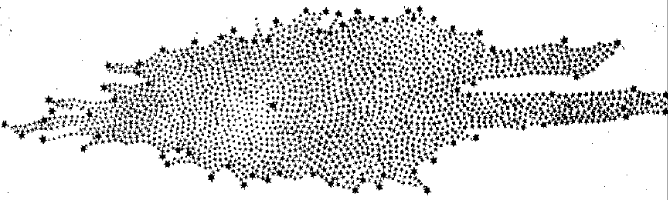

Все это позволило в середине XVIІІ века сначала Томасу Райту, а затем и Иммануилу Канту прийти к выводу, что звезды вокруг нас образуют единую систему в виде плоского диска. А в 1784–1785 годах Уильям Гершель даже смог по подсчетам количества звезд на разных участках неба установить размер этого диска и выяснить, что Солнечная система находится неподалеку от его центра. Как мы знаем сейчас, и с первым, и со вторым он ошибся, но сама концепция «звездного острова» оказалась верной и закрепилась в сознании людей.

Туманности и проблема расстояний в космосе

Однако в космосе хватало объектов непонятной природы. И наиболее непонятными были световые пятна с не всегда четкими границами, которые получили название туманностей. Особенно среди них выделялась та, что находилась в созвездии Андромеды. Еще Галлей и Кант предполагали, что она может быть похожей на Млечный Путь.

Но, в отличие от последнего, в ней долго не удавалось выделить отдельные звезды. И это породило вопрос о том, все ли туманности одинаковы по своей природе, где они находятся относительно Млечного Пути: внутри него или являются отдельными системами.

В 1864 году ученые исследовали спектры туманностей и выяснили, что существует минимум два их типа: те, спектр которых напрочь отличается от звездного, и те, которые похожи на светила. Ко вторым относилась и Туманность Андромеды.

В 1885 году в Туманности Андромеды вспыхнула сверхновая, которая должна была бы подтвердить внегалактическую природу этого объекта, но астрономы неправильно определили его тип. Вследствие этого расстояние до нее оценили лишь в 17 тыс. св. лет, а значит, она находилась в пределах Млечного Пути.

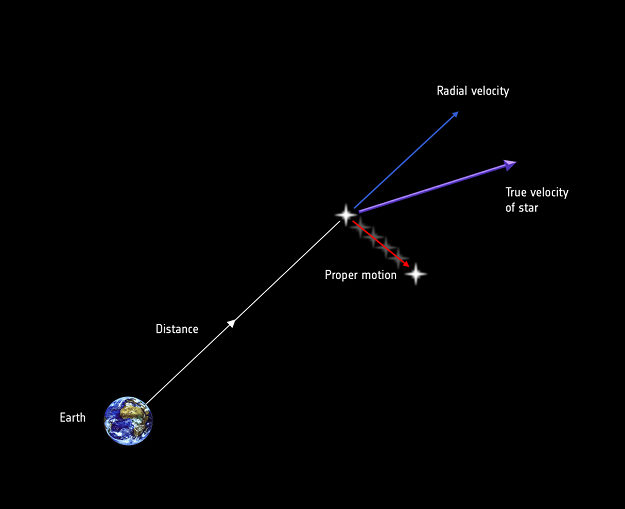

Вообще проблема определения расстояний в космосе оставалась одним из самых больших препятствий в развитии представлений о нашем месте в нем. Если ты наблюдаешь только кучу огоньков и темноту между ними, как узнать, какие из них являются близкими и маленькими, а какие — далекими и большими?

Ученые уже знали, что помочь может точное измерение собственного движения звезд. Того самого, с помощью которого Галлей в свое время «разбил» «сферу неподвижных звезд». Однако этот метод хорошо подходил для близких к Солнцу светил, которые смещались на ощутимо большие величины. А вот для чего-то очень отдаленного он давал слишком неопределенные результаты.

Именно поэтому оценить, где находятся туманности со спиральной структурой, подобные той, что есть в созвездии Андромеды, было крайне трудно, несмотря на то, что ученые уже знали, что они состоят из звезд. Дело было за надежным методом определения расстояний, и вскоре он появился.

Цефеиды и Большой спор

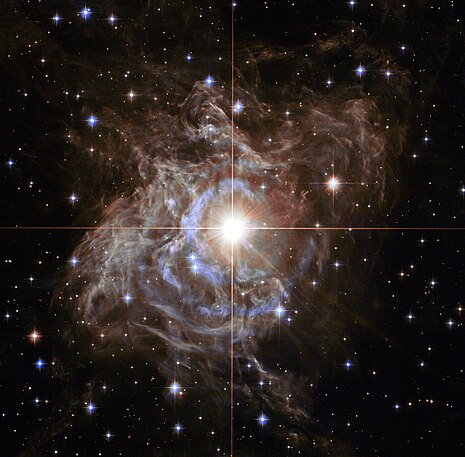

Ключом к измерению больших расстояний в космосе стали цефеиды. Еще во второй половине XVIІІ века астрономы выяснили, что некоторые звезды являются переменными. В 1784 году Джон Гудрайк и Эдуард Пиготт открыли переменность звезды Дельта Цефея.

Впоследствии стало понятно, что переменные бывают нескольких разных типов. Звезды, характер изменения яркости которых был похож на Дельту Цефея, начали называть цефеидами. В 1908 году американский астроном Генриетта Ливитт, которая всю жизнь занималась переменными и открыла просто невероятное их количество, заметила в цефеидах закономерность. В целом все они были большими старыми пульсирующими звездами, хорошо видимыми на огромных расстояниях. Однако их светимость все же отличалась. И чем больше она была, тем больше был и период пульсации.

То есть, как вскоре установил молодой датский астроном Эйнар Герцшпунг, зная период цефеиды, можно установить ее светимость, а значит, и расстояние до нее. В 1915–1916 годах этот метод использовал для определения расстояний до цефеид американский астроном Гарлоу Шепли.

Ситуация с тем, как же выглядит наша Вселенная, становилась все более запутанной, и в конце концов, в 1920 году, было организовано обсуждение проблемы, которое получило название Большого спора. Участниками его стали Шепли и другой американский ученый — Гебер Кертис.

Интересно, что в этой дискуссии сам Шепли отстаивал мнение, что туманности со спиральной структурой находятся внутри Млечного Пути, сам он имеет гигантские размеры — около 300 тыс. световых лет в диаметре, а Солнечная система находится далеко от ее центра.

Кертис же настаивал, что Туманность Андромеды — отдельная галактика, похожая на Млечный Путь, но наша собственная звездная система была у него значительно меньше, чем она есть на самом деле, и Солнце находилось вблизи от центра. Ученые спорили буквально обо всем на свете: о надежности цефеид как способа оценки расстояния, о природе новых и сверхновых звезд, о пыли и газе внутри галактик.

В конце концов, оба согласились с некоторыми аргументами оппонента, но в целом каждый считал победителем себя. Казалось, что проблема того, как же на самом деле выглядит Вселенная, снова далека от решения, потому что каждый из двух ученых создал собственную, относительно непротиворечивую ее модель.

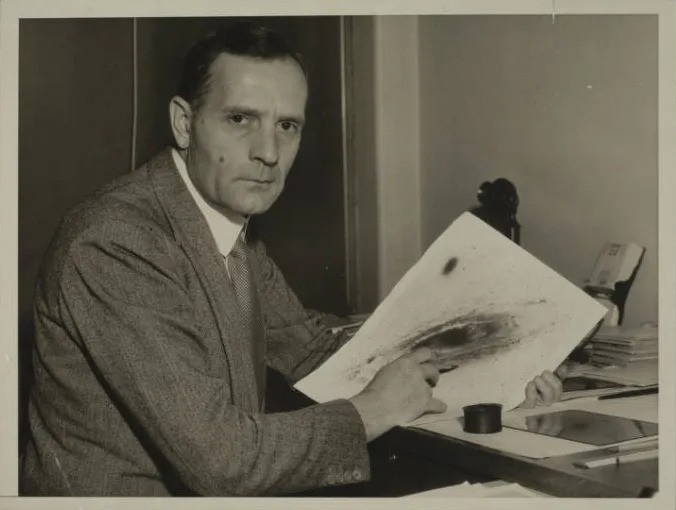

Эдвин Хаббл

Но в это же время над проблемой работал Эдвин Хаббл, о котором до того в научном мире мало кто слышал. В его распоряжении был самый мощный на тот момент телескоп с диаметром зеркала 254 см. И именно благодаря ему он обнаружил в Туманности Андромеды, о которой все уже устали спорить, цефеиду.

Красота его открытия заключалась в том, что он, по сути, ничего нового к методу, который до того использовал Шепли, не добавил. Но использовал его для того, чтобы опровергнуть утверждение последнего.

Из измерений получалось, что расстояние до Туманности Андромеды составляло 275 кпк, а значит ее правильно называть Галактикой Андромеды, потому что это отдельная от Млечного Пути звездная система. Правда, на самом деле на тот момент этот факт не был таким уж сенсационным. В 1922-м Эрнст Эпик предположил, что ее сплюснутая форма вызвана вращением, и подсчитал, что расстояние до нее составляет около 450 кпк. А в 1923-м Кнуд Лундмарк по блеску новых звезд установил, что расстояние до этой звездной системы составляет 1 мпк.

Однако именно измерение Хаббла стало финальной точкой в споре. Шепли ошибался относительно места других галактик в общей картине Вселенной. Хотя он же оказался ближе к истине, если говорить о размерах Млечного Пути и положении внутри него Солнечной системы. Так часто бывает, когда ученые говорят об общей картине мира: они могут ошибаться в чем-то одном, но оказаться правыми в другом.

Кстати, сам Хаббл ошибся с оценкой расстояния до Галактики Андромеды, занизив ее почти втрое. Потому что оказалось, что существует два разных вида цефеид, и каждый из них имеет свою зависимость периода от светимости. Однако он оказался прав в главном: Вселенная действительно значительно больше, чем наша Галактика.

Современное видение Вселенной

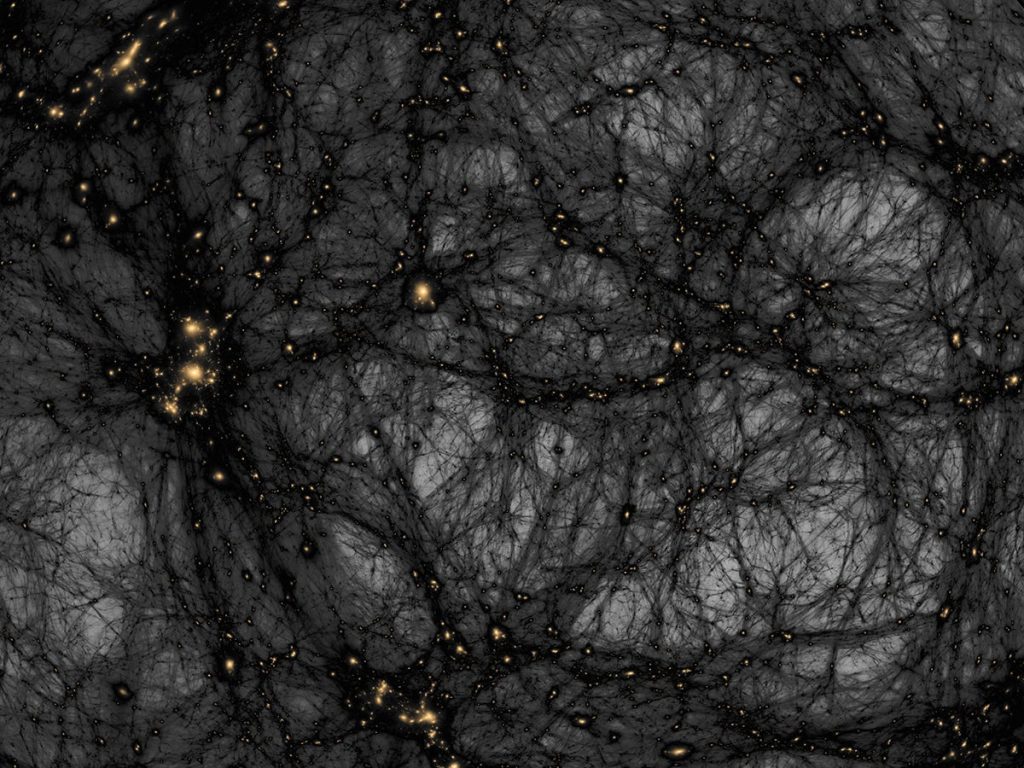

Способ, предложенный Габблом, позволил оценить расстояния и до других галактик. Постепенно ученые начали понимать структуру Вселенной за пределами Млечного Пути. И, как и в случае со звездами за два века до того, оказалось, что там не царит сплошной беспорядок.

Галактики объединяются в скопления, те — в сверхскопления, а последние — в еще более масштабные структуры — стены и листы. На глобальном уровне структура напоминает паутину или пчелиные соты.

Удалось также определить, откуда все это взялось. В свое время Хаббл и его бельгийский коллега Жорж Леметр установили, что галактики удаляются друг от друга тем быстрее, чем дальше друг от друга они находятся. Это хорошо видно благодаря тому, что эффект Доплера смещает линии в их спектрах в красную сторону.

Это явление получило название красного смещения, а константа, лежащая в основе описывающего его математического закона, — постоянной Габла. Именно из этой закономерности родилась теория Большого взрыва. Последний произошел примерно 13,7 млрд лет назад, породил пространство и время, затем материя и энергия разделились. Первая образовала облака газа, из которых через несколько сотен миллионов лет образовались первые галактики.

Казалось бы, впервые за несколько веков у ученых сложилась последовательная картина Вселенной, в которой уже все понятно и нет места спорам. Но это впечатление ложное, ибо на самом деле вопросов по-прежнему немало, только они касаются не столько того, что мы видим, сколько того, чего не видим.

Например, еще в начале XX века ученые заметили, что движение звезд в Галактике отличается от того, которое можно рассчитать, исходя из гравитационного воздействия только тех объектов, которые мы видим. Похоже, что в ней притаилась какая-то скрытая масса. В середине 1960-х годов это предположение выросло в современную концепцию темной материи.

Что это такое — никто не видел, но утверждается, что ее во Вселенной гораздо больше, чем звезд и туманностей. И споры между теми, кто утверждает, что ее на самом деле нет, и сторонниками сразу нескольких версий о том, чем она на самом деле является, имеют размах ничуть не меньший, чем дискуссия между Шепли и Кертисом.

А в конце 1990-х для того, чтобы объяснить ускорение разбегания галактик, пришлось предположить существование темной энергии. Она должна быть еще более распространенной, чем темная материя, но при этом еще менее понятной и познаваемой.

Запуск в 2021 году космического телескопа James Webb привел к новым спорам о настоящем и прошлом Вселенной. Потому что оказалось, что ранние галактики и черные дыры в них выглядят значительно более зрелыми, чем это должно быть в соответствии с действующими представлениями. И теперь непонятно, то ли сценарий Большого взрыва ложный, то ли существуют какие-то значительно менее радикальные способы решить это противоречие.

Как бы то ни было, а доклад, прочитанный Эдвином Хабблом 1 января 1925 года, стал одним из важнейших шагов, сделанных человечеством в понимании Вселенной. Но похоже, что он не был последним.